她,杨美娟,中共党员,28岁,清华大学环境科学与工程硕士,选调生。她,张静文,中共党员,26岁,复旦大学法律硕士,选调生。2021年8月,走出校门的她俩成为了天津市城市管理委员会驻我镇后普贤坨村驻村工作队队员。同时也担任大口屯镇茶棚村党支部“第一书记”和副书记。

“两个刚毕业的小姑娘,来村能干点什么?”刚到村里,这是听得最多也是她俩想得最多的问题。带着名校毕业生的光环与压力,在各级党委政府和带队导师的支持与指导下,她俩开始了为期两年的驻村蹲苗“变形记”,逐渐在成长、奉献与磨炼中找到了这个问题的答案。

驻村伊始,面对着全然陌生的村庄,为了让自己尽快熟悉村内道路与村民情况,她俩在笔记本上一一记下胡同里巷、菜地坑塘以及每户家庭的位置,并在村“两委”的帮助下对困难群众、共产党员、退役军人等特殊群众做好标注,一笔一笔绘出“驻村地图”;为了摸清村内情况、了解群众需求,她俩带着村情民意调查表对两村近400户家庭进行了逐一走访,了解了影响村庄发展的“人”、“地”、“钱”难题,为扶持发展规划的制定及后续工作的开展提供了坚实的村情民意基础。

为解决村民群众的“急难愁盼”,她俩积极协调扶持单位及社会各界资源,推进村庄基础设施建设,为两村捐赠路灯杆30棵、分类垃圾桶200个、各类树苗74棵;强化特殊群体扶持,为两村老幼妇女组织健康义诊、为“双残”家庭子女代表发放助学金、为中小学生捐赠学习用品习用品53套,走访慰问12名困难群众,发挥所长为村里的孩子开设寒暑假补习班,用心用力用情解决好“民之所忧”,实现好“民之所盼”。

为推动村庄产业、人才、文化、生态、组织全面振兴,她俩对照“五增五提升”34项考核指标实行挂图作战,实时更新掌握村庄短板弱项,有的放矢地开展工作。为推动村庄农副产品出村进城,她俩带着村里的稻米、手工布艺、芽苗菜参加展销会7次合计72天;引入公益资金10万元,打造“博学堂”、“峨眉书院”(了凡文化宣讲基地)及村史馆,传承优秀传统文化,留住村庄记忆与乡愁;在40余度高温的大棚里干农活……在不懈努力下,后普贤坨村和茶棚村在村庄评星定级中分别晋级为“五星村”和“四星村”,工作队被评为天津市民族团结示范岗,让她俩感受到了“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”的丰收喜悦。

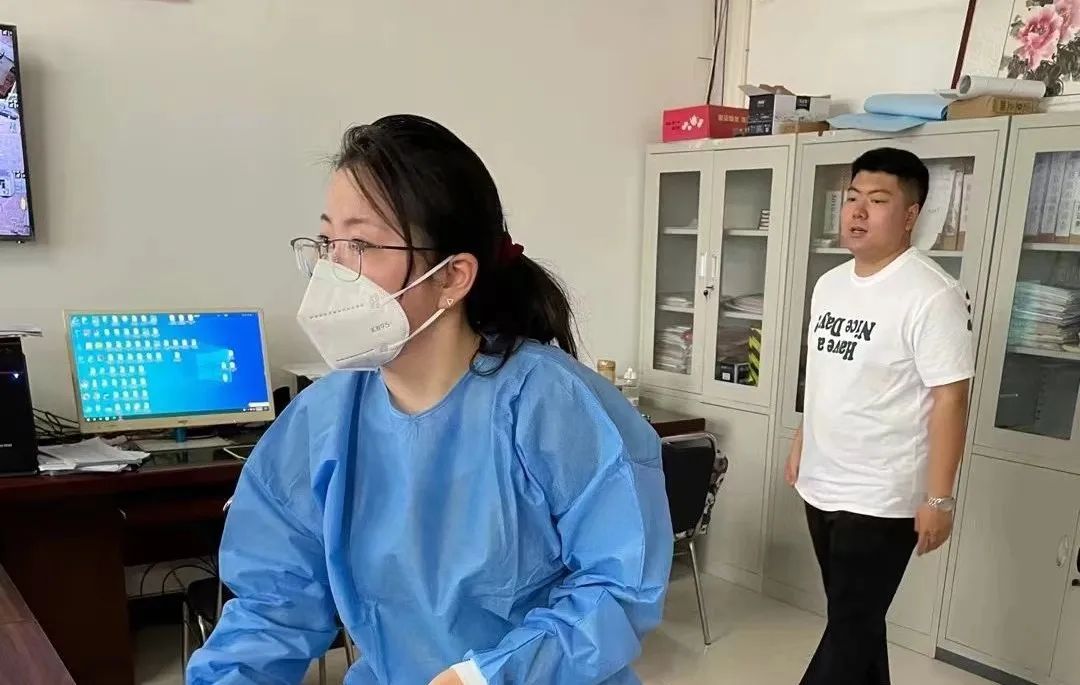

疫情期间,她俩协助村“两委”清点物资、场地布置、防控宣传、信息录入、检后排查、防控卡口,累计参与了约5.5万人次的核酸采样工作。冒着严寒低温,坐着电动三轮车入户为行动不便的村民采样,成为村民最喜欢的、最靓丽的“大白”。

转眼间,她俩已在广袤基层大地上耕耘了700多个日夜,从“象牙塔”走上了“基层路”,从“大学课堂”深入到了“田间地头”,在这途中,她俩有过憧憬与期待,也有过迷茫与彷徨,沉淀过后剩下的是至深的情怀与不变的初心。

“两个刚毕业的小姑娘,来村能干点什么?”回首过往,她俩在宝坻这片热土上,挥洒了青春与汗水,接受了风雨的历练,长出了扎进大地的“根须”,那被风吹日晒的微黑皮肤,那村民那一张张幸福的笑脸,就是答案,是她俩朴素的“勋章”。自此,宝坻的后普贤坨村、茶棚两个小村庄成为她俩一生挥之不去、割舍不掉的一份思念。征程再起,必将牢记来时之路,永葆“利民之事,丝发必兴”的初心情怀,在新时代新征程上续写无悔青春。

来源:天津市城市管理委员会驻村工作队